2025年最新:金属研磨ロボット導入のメリットと注意点

「研磨工程の人手が足りない…」「品質をもっと安定させたい…」「熟練工の後継者が…」

中小企業の金属加工現場で、このような悩みを抱えていませんか?

こんにちは!金属研磨ドットコムの研磨職人タカです。業界歴 20 年以上の経験から、現場の皆さんの苦労は痛いほど分かります。

近年、人手不足や品質要求の高まりから「研磨ロボット」への関心が急速に高まっています。実際、研磨ロボット導入は、生産性向上、品質安定化、コスト削減、労働環境改善など、多くのメリットをもたらす可能性を秘めています。しかし、導入には高額な初期投資や、運用の難しさといった注意点も存在します。「ウチみたいな中小企業でも本当に導入できるのか?」「失敗しないためにはどうすれば?」そんな疑問や不安を感じている担当者の方も多いでしょう。

この記事では、2025年の最新情報を踏まえ、研磨ロボット導入のメリットと、中小企業が導入前に必ず知っておくべき注意点を徹底解説します。さらに、導入を成功させるための具体的なステップや、おすすめのロボットシステムについてもご紹介します。

この記事を読めば、あなたの会社にとって研磨ロボット導入が現実的な選択肢なのか、そして導入を成功させるための具体的な道筋が見えてくるはずです。ぜひ最後までお付き合いください!

なぜ今、金属研磨ロボット導入が注目されるのか?

ここ数年、金属加工業界、特に研磨工程においてロボット導入の動きが加速しています。なぜ今、これほどまでに注目されているのでしょうか? その背景には、中小企業が直面している深刻な課題と、それを解決する手段としてのロボット技術への期待があります。

人手不足と熟練工問題の深刻化

「募集をかけても人が集まらない」「熟練工が高齢化し、技術継承が難しい」…これは多くの中小企業が抱える共通の悩みではないでしょうか。特に、3K(きつい、汚い、危険)のイメージが根強い研磨作業は、若手人材の確保が非常に困難な状況です。

このままでは、受注が増えても生産が追い付かず、事業の継続すら危ぶまれる可能性があります。研磨ロボットは、このような慢性的な人手不足を解消し、熟練工の技術を代替・補完する有力な手段として期待されています。ロボットであれば、24 時間 365 日、文句も言わずに働き続けてくれますからね。

品質安定化と生産性向上への強い要求

顧客からの品質要求は年々厳しくなり、「いつでも同じ品質」で製品を供給することが絶対条件となっています。しかし、人間による手作業では、どんな熟練工であっても、その日の体調や集中力によって微妙な品質のばらつきが生じる可能性があります。

研磨職人タカ

研磨職人タカ特に量産品の場合、この「わずかな差」がクレームや不良率の増加につながることも少なくありません。ロボットはプログラムされた通りに正確な動作を繰り返すため、人為的なミスやばらつきを限りなくゼロに近づけ、常に安定した高品質な研磨を実現できます。これは、企業の信頼性を高める上でも非常に重要です。

さらに、ロボットは人間よりも高速かつ連続で作業できるため、生産性の劇的な向上が期待できます。納期短縮や生産能力の増強にも直結するでしょう。

技術進化による導入ハードルの低下

かつては「ロボット導入=大企業のもの」というイメージがありましたが、近年はロボット本体の低価格化や、プログラミング技術の簡略化が進んでいます。

例えば、タブレット端末を使って直感的に動作を教示できる「ダイレクトティーチング」機能や、AI を活用して研磨条件を自動調整するシステムなども登場しています。これにより、専門的な知識を持つエンジニアがいなくても、比較的容易にロボットを導入・運用できるようになりつつあります。

また、設置面積の小さい「協働ロボット」の登場も、スペースに限りがある中小企業にとっては追い風です。安全柵なしで人と並んで作業できるタイプもあり、既存ラインへの組み込みも柔軟に行えるようになっています。

金属研磨ロボット導入の具体的なメリット5選

では、具体的に研磨ロボットを導入することで、どのようなメリットが得られるのでしょうか? 中小企業の視点から、特に重要な 5 つのポイントを解説します。

① 圧倒的な生産性向上と24時間稼働

繰り返しになりますが、ロボット導入による最大のメリットの一つは生産性の飛躍的な向上です。人間のように休憩を取る必要がなく、プログラムされた速度で正確に作業を続けるため、タクトタイム(製品 1 個を生産するのにかかる時間)の大幅な短縮が可能です。

さらに、ロボットは夜間や休日でも稼働させることが可能です。「24時間稼働」を実現できれば、生産能力は単純計算で数倍にもなり得ます。これにより、急な増産要求にも柔軟に対応できるようになり、ビジネスチャンスを逃しません。

② 均一で高精度な研磨品質の実現

研磨作業は、力加減や工具を当てる角度、時間などが仕上がりに大きく影響する繊細な工程です。人の手で行う場合、どうしても経験や勘に頼る部分が多くなり、品質のばらつきが発生しがちでした。

私も長年やってますが、同じようにやっているつもりでも、微妙な違いが出てしまうことはあります。特に複雑な形状の部品だと、安定させるのは本当に難しいんですよ。

その点、ロボットはプログラム通りに寸分違わず動作を繰り返します。力覚センサーなどを活用すれば、ワークへの押し付け力を常に一定に保つことも可能です。これにより、誰がやっても(ロボットがやれば)常に同じ、高精度で均一な研磨品質を実現できます。これは、製品の信頼性向上に直結する大きなメリットです。

③ 労働環境の改善と作業者の負担軽減

研磨作業は、粉塵、騒音、振動などが伴う過酷な作業環境になりがちです。長時間の作業は、作業者の健康に悪影響を及ぼすリスクも少なくありません。

ロボットにこれらの過酷な作業を任せることで、作業者は危険で負担の大きい作業から解放されます。粉塵対策や防音対策にかかるコストも削減できる可能性があります。

作業者は、ロボットの操作・監視、段取り替え、品質チェックといった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。これは、従業員のモチベーション向上や定着率アップにもつながるでしょう。

④ 不良率削減によるコストダウン

品質が安定するということは、不良品の発生率が大幅に低下することを意味します。手作業では避けられなかった磨きすぎや磨き残し、寸法不良などが減ることで、材料の無駄や手直しの工数を削減できます。

不良品って、材料費だけでなく、それまでにかかった加工時間や人件費も全て無駄になってしまうんですよね。不良率の削減は、見た目以上にコスト削減効果が大きいんです。

不良率の削減は、そのまま利益率の向上に貢献します。また、廃棄物削減にもつながり、環境負荷低減の観点からもメリットがあります。

⑤ データ活用による工程改善

最新のロボットシステムの中には、稼働状況や研磨条件、センサー情報などをリアルタイムで収集・記録できるものがあります。これらのデータを分析することで、ボトルネックとなっている工程の特定や、最適な研磨条件の発見など、継続的な工程改善につなげることが可能です。

例えば、「どのワークで時間がかかっているか」「どのタイミングで工具の摩耗が進むか」といった情報が見える化されれば、より効率的な生産計画の立案や、予防保全の実施に役立ちます。データに基づいた客観的な判断ができるようになるため、勘や経験だけに頼らない、効果的な改善活動が可能になります。

導入前に必ず確認すべき注意点とデメリット

多くのメリットがある研磨ロボットですが、導入を検討する際には、注意すべき点やデメリットも理解しておく必要があります。これらを事前に把握し、対策を講じることが、導入失敗のリスクを避けるために不可欠です。

① 高額な初期投資とROIの試算

研磨ロボットシステムの導入には、ロボット本体だけでなく、周辺機器(安全柵、搬送装置、集塵機など)、システム構築費用、ティーチング費用など、多額の初期投資が必要となります。中小企業にとっては、決して軽い負担ではありません。

そのため、導入前に「どれくらいの期間で投資費用を回収できるのか(ROI:Return on Investment)」を厳密に試算することが極めて重要です。人件費削減効果、生産性向上による売上増、不良率削減効果などを具体的に数値化し、費用対効果を慎重に見極める必要があります。補助金やリースなどの活用も検討しましょう。

② ティーチング・プログラミングの難易度

ロボットに目的の動作を行わせるためには、「ティーチング」と呼ばれる作業が必要です。最近は操作が簡単になっているとはいえ、複雑な形状の研磨や、微妙な力加減が求められる作業では、依然として高度なティーチングスキルが要求される場合があります。

特に、熟練工の「感覚」をロボットで再現しようとすると、トライ&エラーの繰り返しになることも多いです。簡単に考えていると、思ったように動かせず、現場が混乱してしまう可能性もあります。

社内にティーチングを担当できる人材がいるか、あるいは外部の専門家(システムインテグレータなど)にどこまで依頼するかを明確にしておく必要があります。導入後の運用やメンテナンス、品種追加時のティーチング変更なども考慮に入れて、体制を整えることが重要です。

③ 複雑形状や少量多品種への対応

ロボットは、同じ作業を繰り返す単純な量産品には非常に強いですが、形状が非常に複雑なものや、生産量が少ない多品種の製品への対応は苦手な場合があります。

品種が変わるたびにティーチングデータを変更したり、専用の治具を用意したりする必要があり、段取り替えに時間がかかってしまうと、かえって生産性が低下する可能性も否定できません。

自社で扱っている製品の種類や生産ロット数を考慮し、本当にロボット化に適している工程なのかを見極める必要があります。場合によっては、人とロボットが協働するハイブリッドなラインを検討するのも一つの手です。

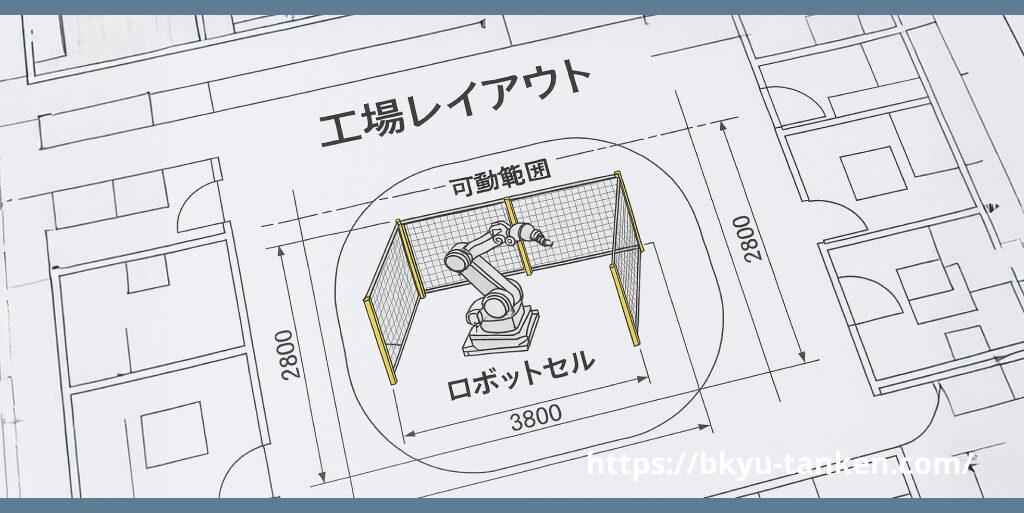

④ 設置スペースと安全対策の確保

産業用ロボットは、アームの可動範囲を含めると、予想以上に広い設置スペースを必要とします。また、高速で動作するロボットは、接触すると大きな事故につながる危険性があるため、安全柵の設置やセンサによる監視など、労働安全衛生法に基づいた厳格な安全対策が義務付けられています。

既存の工場レイアウトにロボットを導入するための十分なスペースがあるか、必要な安全対策を講じることができるかを、事前にしっかりと確認する必要があります。協働ロボットであれば安全柵が不要な場合もありますが、リスクアセスメントは必須です。

⑤ 保守・メンテナンス体制の構築

ロボットも機械である以上、定期的なメンテナンスや、故障時の修理が不可欠です。導入したものの、「故障したら直せる人がいない」「部品の調達に時間がかかる」といった状況では、生産ラインが長期間停止してしまうリスクがあります。

ロボットメーカーやシステムインテグレータのサポート体制(定期点検、緊急時対応、部品供給など)を事前に確認しておくことが非常に重要です。可能であれば、社内にも基本的なメンテナンスを行える担当者を育成しておくと安心ですね。

導入後の保守・メンテナンス計画を事前に策定し、信頼できるサポート体制を確保しておくことが、ロボットを安定して稼働させ続けるための鍵となります。

中小企業が研磨ロボット導入を成功させるには?

メリットと注意点を踏まえた上で、中小企業が研磨ロボット導入を成功させるためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか? 4 つの重要なポイントを挙げます。

① 導入目的の明確化と費用対効果の徹底検証

「なぜロボットを導入するのか?」という目的を明確にすることが、全てのスタート地点です。「人手不足解消」「品質向上」「コスト削減」「生産性向上」など、具体的な目標を設定しましょう。

そして、その目標達成のためにロボット導入が本当に最適な手段なのか、そして〔==先に述べた ROI(投資対効果)が十分に見込めるのかを、徹底的に検証==〕します。「他社がやっているから」「何となく良さそうだから」といった曖昧な理由での導入は、失敗の元です。

② スモールスタートと段階的導入の検討

いきなり大規模な自動化ラインを構築するのではなく、まずは特定の工程や製品に限定してロボットを導入する「スモールスタート」を検討するのも有効な方法です。

小さな範囲で導入・運用のノウハウを蓄積し、効果を確認しながら、段階的に適用範囲を広げていくことで、リスクを抑えながら着実に自動化を進めることができます。初期投資を抑えられる点も、中小企業にとっては大きなメリットです。

③ 信頼できるシステムインテグレータ(SIer)との連携

ロボット導入には、ロボット本体だけでなく、周辺機器の選定、システム設計、ティーチング、安全対策など、幅広い専門知識とノウハウが必要です。これら全てを自社だけで賄うのは困難な場合が多いでしょう。

ここで重要なのが、「システムインテグレータ(SIer)」と呼ばれる専門業者との連携です。SIer は、顧客の要望に合わせて最適なロボットシステムを構築してくれる、いわば「自動化のプロ」。信頼できる SIer を見つけることが、導入成功の鍵を握ると言っても過言ではありません。

複数の SIer から提案を受け、技術力、実績、サポート体制、そして自社の状況を親身になって理解してくれるかどうかなどを比較検討し、最適なパートナーを選びましょう。

④ 社内での理解促進と人材育成

ロボット導入は、経営層や担当者だけでなく、現場の作業者も含めた全社的な理解と協力があって初めて成功します。「ロボットに仕事が奪われるのでは?」といった不安を抱く従業員もいるかもしれません。

導入の目的やメリット、導入後の役割分担などを丁寧に説明し、社内のコンセンサスを形成することが重要です。また、ロボットの操作や基本的なメンテナンスを担当できる人材を、社内で育成していく計画も立てておきましょう。外部研修の活用や、SIer によるトレーニングなどを検討します。従業員のスキルアップは、ロボット導入効果を最大化するためにも不可欠です。

協働ロボット Universal Robots URシリーズ 研磨キット

安全柵不要で設置が容易な協働ロボット。ダイレクトティーチングでプログラミングも比較的簡単。中小企業の第一歩に。

→ 詳細・問い合わせ

まとめ

今回は、2025年の最新情報を基に、中小企業が金属研磨ロボットを導入する際のメリットと注意点、そして成功のポイントについて詳しく解説しました。

【研磨ロボット導入の主なメリット】

- 生産性向上 と 24時間稼働

- 均一で高精度な「品質」の実現

- 労働・環境改善と作業者負担軽減

- 不良率削減による「コストダウン」

- データ活用 による工程改善

【導入前に確認すべき注意点】

- 高額な「初期投資」と ROI 試算

- ティーチング・プログラミングの難易度

- 「複雑形状・少量多品種」への対応

- 設置「スペース」と「安全対策」の確保

- 保守・メンテナンス体制の構築

【中小企業が成功するためのポイント】

- 導入「目的の明確化」と費用対効果の徹底検証

- 「スモールスタート」と段階的導入

- 信頼できる「SIer」との連携

- 「社内理解」の促進と「人材育成」

研磨ロボット導入は、中小企業の金属加工現場が抱える多くの課題を解決し、競争力を強化するための強力な武器となり得ます。しかし、その導入には慎重な検討と準備が不可欠です。「自動化」という言葉に踊らされることなく、自社の状況を冷静に分析し、目的と費用対効果を見極めた上で、計画的に導入を進めることが成功への道筋です。

皆さんの製造現場で、この記事が役立てば幸いです。

コメント